IT-Budget halbieren: So kalkulieren Sie die Total Cost of Ownership (TCO) für Gebrauchtgeräte

Der Fehlschuss beim Laptop kaufen: Warum der teure Neukauf oft die schlechteste Wahl ist Jahr für Jahr investieren Unternehmen immense Summen in ne...

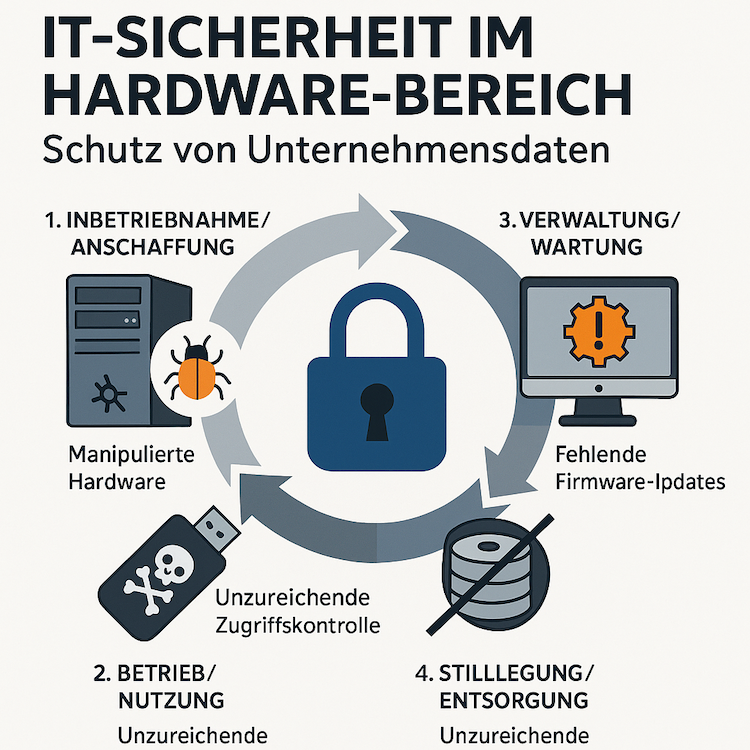

Damit ist der Schutz der technischen Komponenten eines EDV-Systems vor Beschädigung, Diebstahl oder unerlaubtem Zugriff gemeint. Um Cyber-Kriminelle erfolgreich abzuwehren, müssen Unternehmen als auch Anwender ihre Sicherheitsstandards neu überdenken. Denn umfassende IT-Sicherheit betrifft nicht nur Software, sondern auch Computerhardware. Das gilt für den gesamten Lebenszyklus. Von der Inbetriebnahme, über die laufende Verwaltung und Wartung bis hin zur Entsorgung der Geräte.

Das sind spezielle Chips auf der Hauptplatine des Computers, die kryptografische Schlüssel, die für Ver- und Entschlüsselung verwendet werden, zugriffssicher speichern. Secure Boot wiederum ist ein von UEFI unterstützter Sicherheitsstandard, der dafür sorgt, das ein Computer nur ein vertrauenswürdiges Betriebssystem booten kann. Auch TPM steuert, welche Betriebssysteme der PC bootet. Auf diese Weise wird verhindert, dass Bootstrap Loader (Bootsmanager) über ein bösartiges Betriebssystem Zugriff auf den Computer erlangen.

Um die eigene IT-Strategie zu optimieren und IT-Prozesse zu vereinfachen, setzen Unternehmen häufig auf Cloud-Infrastrukturen. Mithilfe von Cloud-Lösungen können nahezu alle IT-Bereiche nahtlos und sicher miteinander verbunden werden. Um das Risiko firmware-basierter Angriffe auf die eingesetzte Hardware-Technologie zu minimieren, hat sich besonders das Konzept des Root-of-Trust (RoT) durchgesetzt. Root-of-Trust-Programme wie z. B. das Hardware-Sicherheitsmodul (HSM)arbeiten mit speziellen Hardware-Härtungstechnologien.

Das sind gegen Manipulation geschützte Geräte, die die Schlüssel generieren und schützen, die bei Ver- und Entschlüsselung von Unternehmensdaten und bei der Erstellung von digitalen Signaturen und Zertifikaten zum Einsatz kommen. HSM schützt nicht nur kryptografische Prozesse, sondern versetzt Computersysteme und vernetzte mobile Geräte in die Lage, die Echtheit der empfangenen Informationen zu überprüfen.

Eine andere Cybersecurity-Lösung ist RISC-V Security

Eine andere Cybersecurity-Lösung ist RISC-V SecurityEine andere Cybersecurity-Lösung um Cyberangriffe zu erschweren, ist RISC-V Security. Risk-V wird oft als Computerkern bezeichnet, ist aber standardmäßig eigentlich eine Computerbus-Architektur (ISA), die regelt, wie Software und CPU miteinander interagieren bzw. auf welche Befehle die CPU reagieren darf. RISC-V ist Open-Source-Hardware. Das heißt, die RISC-V-Implementierung, üblicherweise unter Linux, kann durch Anwender jederzeit erstellt und gestartet werden, ohne dass eine Lizenz erforderlich ist, bzw. Lizenzgebühren anfallen. Da Lizenzen teuer sind, ist RISC-V besonders für kleinere Unternehmen eine gute Lösung. Durch die freie Verwendung der offenen Befehlssatzarchitektur RISC-V werden architekturelle Schwachstellen an RISC-V-Anwendungen aufgedeckt und verhindert, dass diese sich in anderen CPU-Entwicklungen fortsetzen. Das macht Hackern das Leben schwer.

Joe Pichlmayr, der Geschäftsführer der Ikarus Security Software GmbH sagt "Auch für heuer erwarten wir eine weitere Individualisierung von Angriffen. Angreifer haben längst erkannt, dass mit zielgerichteten Attacken wesentlich mehr zu holen, ist. Die in Intel-, AMD-, Apple- und ARM-Prozessorchips entdeckten CPU-Schwachstellen Spectre und Meltdown, umgehen Sicherheits- und Verschlüsselungsmethoden und setzen diese außer Kraft.

Dies kann ein Angreifer ausnutzen, um auf sensible Daten im Kernel-Speicher zuzugreifen, wie z. B. Passwörter, Verschlüsselungsschlüssel, E-Mails usw. Derzeit sind aber keine Missbrauchsfälle durch Meltdown oder Spectre bekannt. Die mittlerweile zur Verfügung stehenden Patches beeinträchtigen jedoch erheblich die Prozessorleistung. Kürzlich wurden auch zwei weitere neue Angriffsmethoden entdeckt: „Zombie Load“ und „Store-to-Leak Forwarding“. Davon betroffen sind nahezu alle aktuellen Prozessoren in PCs und Server. Die neuen Angriffsmethoden erlauben den direkten Zugriff auf Daten oder auf Metadaten von auf CPUs benachbart ausgeführten Prozessen.

Die neue EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit, NIS-2-R, legt Kriterien fest, um Betreiber kritischer Infrastrukturen zu identifizieren und definiert Mindeststandards für deren Informationssicherheit. Die Richtlinie wurde bislang noch nicht in nationales Recht umgesetzt, soll aber 2025 verabschiedet werden. Eine weitere Norm ist ISO 27001, die festlegt, welche Bedingungen ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISM) erfüllen muss.

Die ISO-Zertifizierung ist die wichtigste Cybersecurity-Zertifizierung. Sie umfasst eine detaillierte Risikoanalyse sowie Implementierung und kontinuierliche Überwachung von Sicherheitskontrollen. Voraussetzung ist eine effektive Identifizierung und Management sämtlicher Risiken bei der Verarbeitung sensibler Daten.

Sicherheitsbedrohungen werden sich in den kommenden Jahren weiterentwickeln. Um diesen erfolgreich zu begegnen, ist eine Full-Stack-Strategie notwendig, die Hardware-Sicherheitsfunktionen mit Software-Sicherheitsfunktionen kombiniert.